ATP(アデノシン三リン酸)ってなんだろう

科学に興味がない人は、聞いたことがないと思うかもしれませんが、学校の理科では習うことです。苦手な科目で先生がつまらないと、授業は寝てしまいますからね。健康を維持するうえで、かなり重要です。

ATP(adenosine triphosphate)はアデノシン三リン酸という物質です。車に例えるとガソリンにあたる物質です。私たち生物は、このATPというエネルギーを使って動いています。

ATPの中のアデニンという物質は、私たちの遺伝子を構成する物質のひとつです。20歳をピークに40歳で半分、60歳で三分の一と、体内のATP量は落ちていきます。ATPを増量するには食べ物だけでも、ATPが非常に実際に測るとなると困難で、一般的には取り扱っていません。

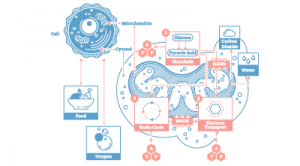

ATPは、主にミトコンドリアの電子伝達系というところで発電され、小器官に渡されて、一つリン酸を手放しADPになり、またミトコンドリアに戻ってATPになります。

ATP(adenosine triphosphate)はTはトリ(tri)で三つという意味です。

ADP(Adenosine diphosphate)は、アデノシン二リン酸。Dはデ(di)。二つという意味。

それで、小器官に行って一つリン酸を手放してアデノシン二リン酸になり、ミトコンドリアに戻って一つリン酸をくっつけてアデノシン三リン酸になり、また小器官に行ってリン酸を手放し、またなくなったよ、とミトコンドリアに戻ってリン酸をくっつけて、と、そういう風にぐるぐると回してエネルギーを循環させているのです。

電子伝達系、ATP合成酵素

ATPを最大に生み出すエンジン部分は、ATP合成酵素と言います。

ATP合成酵素があるのは、ミトコンドリアの内膜です。この内膜をマトリクスと言います。裏と表があり、食べ物から酸素を使って酸化し、水素イオン(H+:プトロン)を取り出して、ミトコンドリア内膜に送ります。

そうして、H+の濃度格差を利用して、水力発電と同じようにモーターを回して発電させます。

この水素イオンを吸い上げる呼吸器とATP合成酵素のことを、電子伝達系と言います。

ATPを生むATP合成酵素は、本当に発電機のような形状をしています。タンパク質で、くるくる回って車のモーターのように発電しています。

人間は発電機を発明して良い気になっていましたが、実は体内の細胞内には、膨大な数のナノレベルの発電機を持ち合わせているのです。

電子伝達系では、活性酸素が発生します。どれくらい発生しますかというと、1日100リットルです。

よく、活性酸素は体に悪いということが言われますが、私たちは酸素を使う生命体なので、活性酸素は生まれるのです。しかし、体内には活性酸素を打ち消す酵素などを持っています。

ただ、活性酸素が多すぎるとバランスが崩れると、最終的には私たちの健康を害する結果になります。

ATPってどんなエネルギーなのか

余談ですがATPは光に変化することがあります。

毎年、初夏に現れる蛍の光は、とてもきれいです。実は、蛍の光るお尻にもATPが関係しているのです。蛍にはルシフェラーゼという酵素があり、この酵素がATPと反応して光を発しているのです。

蛍がもつルシフェラーゼという酵素は、ATPを発見する装置の検査試薬に使われています。

微生物にはATPが含まれているので、反応していれば微生物が生きているかどうかがわかりますからね。

人の卵子も、精子と受精するときに淡い紫に発光します。発光のエネルギーとなるのは、精子のATPのエネルギーだろうと考えられています。

プラズマ療法は、活性酸素を生まずにエネルギーを作る

エネルギーを生み出す時に、活性酸素が生まれるというのは仕方のないことですが、多すぎると好ましくありません。

プラズマ療法で扱うプラズマウォーターとプラズマパルサーは、

この活性酸素を発生させずにエネルギーを得てATPを増加し、

ミトコンドリアの活動を活発にしようと設計したのです。